J'étais dans la petite salle des bureaux centraux, où l'on regarde les livres que peut-être on va acheter, dans notre bibliothèque-médiathèque, dans notre section jeunesse des enfants.

Des caisses de livres de toutes tailles, toutes les couleurs, des documentaires sur l'antiquité, des romans d'amour, des cartonnés pour les bébés, un peu de tout, éparpillés en piles branlantes au milieu de la grande table, où l'on se sert - une cuillère de ci, une cuillère ça... Des collègues d'autres bibliothèques affairés autour de moi, sur leurs chaises, à tourner les pages, à griffonner leurs commentaires sur des cahiers blancs.

J'en étais à ma troisième pile. J'avais l'humeur rigolarde, je crois.

Je venais de me bidonner avec Olivia préparant Noël.

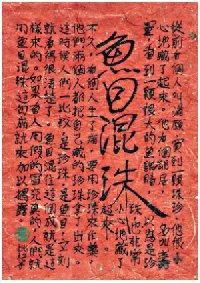

Je prends, parce qu'il est devant moi, parce qu'il est sur le dessus, le livre d'après - sans y penser, et c'est le livre de Charlotte Moundlic et Olivier Tallec, la croûte. Je regarde sa couverture rouge, je note vite fait sur mon calepin le petit numéro (15), je l'entoure avec mon stylo bic bleu... j'ouvre le livre.

Et là, comme un grand rideau qui tombe devant mes yeux - un rideau de buée.

Quelque chose qui monte, très vite, dans ma poitrine. De mouillé, d'enveloppant, qui me serre.

Prise au dépourvu, sans défense, contre cette émotion qui me submerge -

si j'éponge pas très vite je vais me mettre à pleurer au milieu de cette salle, sur mon tas de livres pour enfants -

Un livre magnifique, très, très beau -

J'ai tourné la dernière page avec mes yeux plein d'eau, retenue derrière des digues de carton ; je l'ai reposé sur la pile du milieu, l'air de rien, et j'ai gardé la tête baissée en attrapant La forêt des songes.

Le lendemain soir je suis passée à la librairie, et je l'ai acheté ; j'ai attendu d'être rentrée chez moi pour l'ouvrir à nouveau. Je n'avais pas passé la seconde page que mes larmes coulaient, cette fois sans retenue, à flot ; et j'ai tourné le dos à la fenêtre pour cacher mon visage.

Voir ici : http://www.soupedelespace.fr/leblog/la-croute-charlotte-moundlic-olivier-tallec/

"Ox, c'est la bestiole sous la capuche."

"Ox, c'est la bestiole sous la capuche."